こんにちは〜 お茶島です。

今回も、母校の横国で取り組んだ卒業設計を振り返っていきます。

卒業設計で「テーマ」は決まった。でも、それを“空間にする”ってけっこう難しい——

前回の記事で紹介したように、私は「いくつになっても暮らしたい場所」をテーマに設計を進めていました。

その第一歩となったのが、「万平」と呼ばれる卒制準備課題です。

この課題を終えた時には、やりたいことを建築にしていくことが少しずつだけどできるようになっていました。

ここからが“卒業設計の本当のスタート”だった気がしています。

今回は、万平課題で取り組んだ案と、その過程を通して考えたこと、そこから得た学びを記録としてまとめます。

・テーマは決まったけどどうやって空間にする?

・建築にするときにストーリーをどうやって持たせる?

・敷地に対してどんな何をどうやって配置しよう?

私も当時はそんなことを四六時中悩んでました。

少しでもそんな人の参考になるとうれしいです。

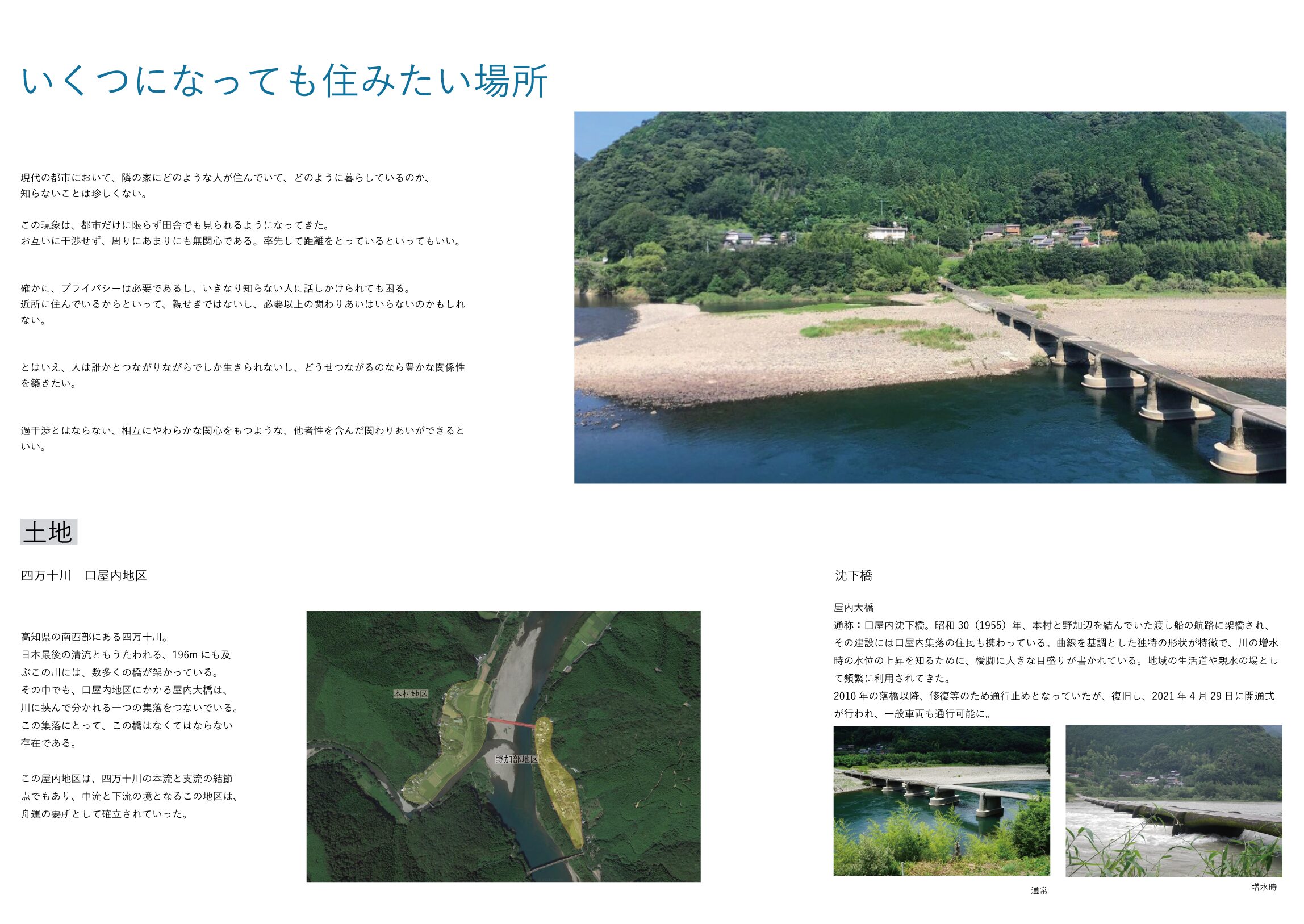

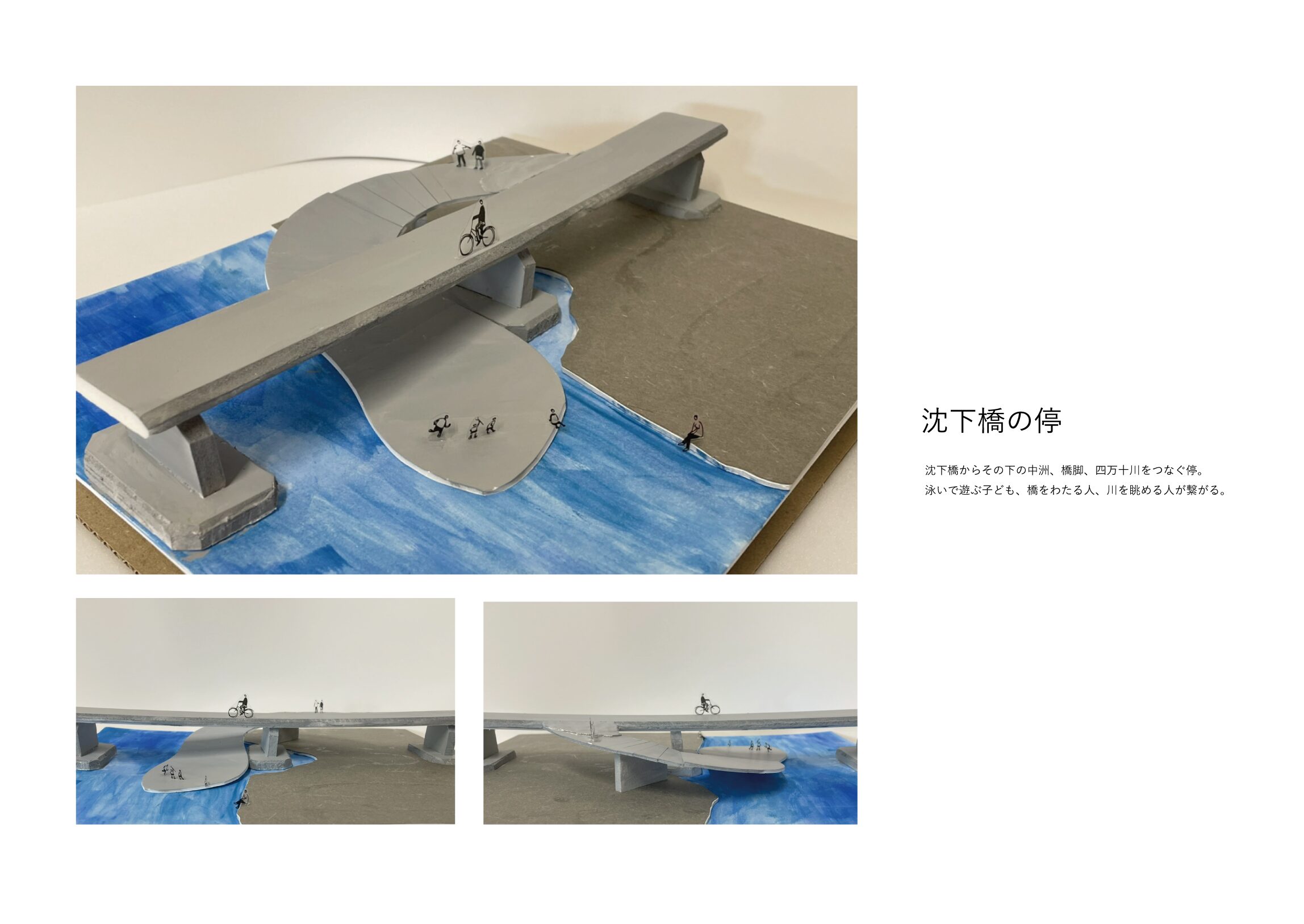

写真は敷地にある沈下橋。のんびりした風景が素敵な場所。

中洲に降りれて、川の距離が近いのがお気に入りポイント。

万平課題で空間をつくってみたー横国の場合

万平課題ってなに?って人はこちらの記事で触れてます。

横国では卒制の前段階としての課題って位置づけでやってる課題です。

ここから、当時のプレゼン資料を公開しつつどのように空間にしていったか綴っていきます。

資料の方に詳しく設計思考や敷地条件なども書いてるので、少しでも興味を持った方は読んでみてね。(画像拡大できる仕様にしてます。)

どんな敷地を選んだ?ー川沿いの豊かな集落

まず敷地として選んだのは地元高知県。高知の中でもかなーり田舎の方にある四万十川沿いの集落です。

前にたまたま訪れた時、その土地の美しさと豊かな暮らしに感動して、この土地を選ぶことにしました。

ここでは、川と人の暮らしが近く、川とともに生きるという文化が根付いていました。

そのため、建築を考える際に、川も含んだ計画としたいと思うようになりました。

愛着の持てる敷地を選ぶのは本当に重要。

設計ってメンタル的に削られることが多いから、大切にしたい敷地だったらそれだけで救われることが結構あります。

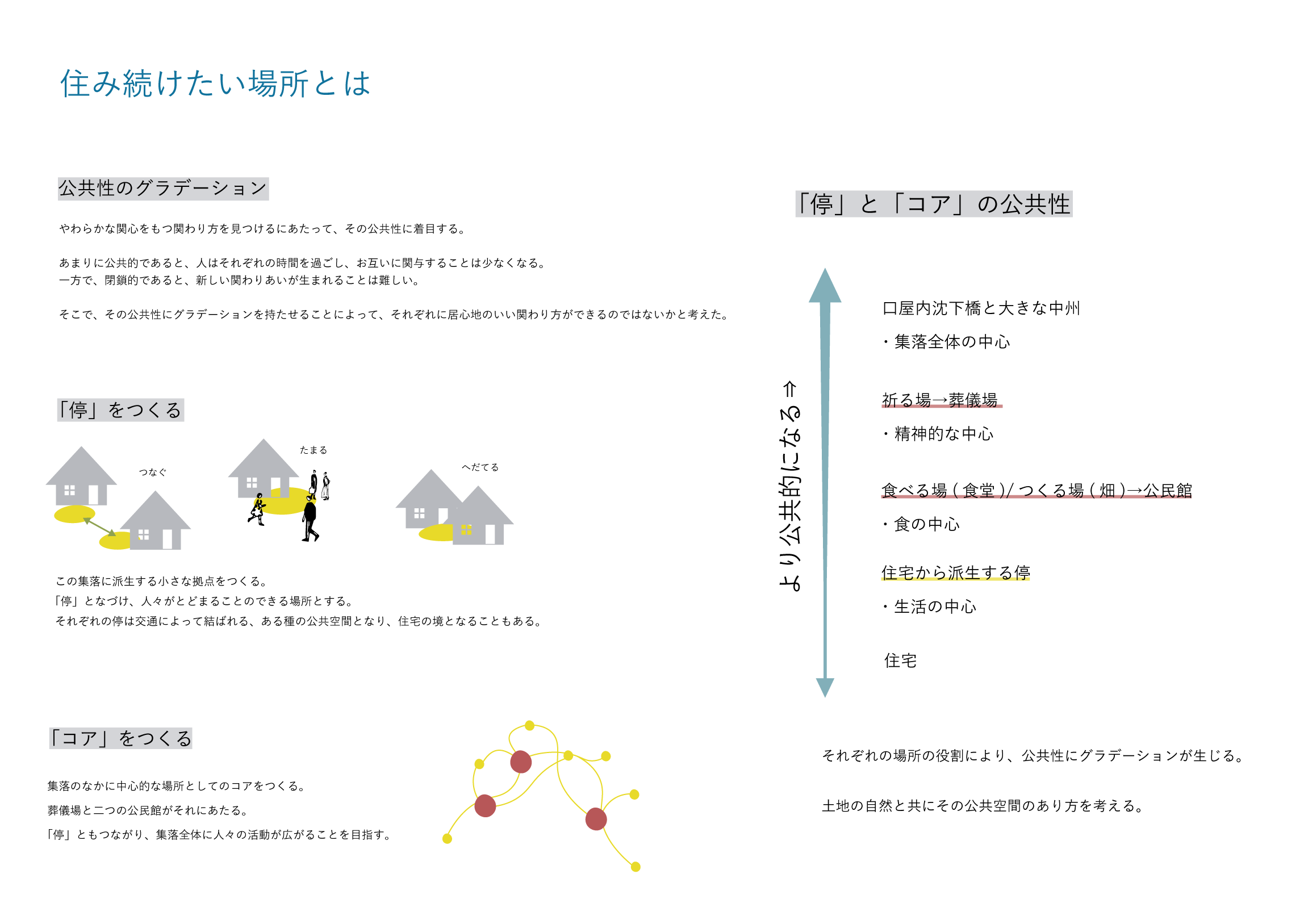

停とコアをどう配置したか

前回の記事で、テーマを空間にする際に「停」と「コア」を設計するということを考えました。この記事でその考えに至るまでを詳しく書いています。

テーマの内容をまとめると、こういうことを考えていました↓

そこから、万平の最終提出でつくった建築としては、

コア:葬儀場、公民館(2つ)

停:住宅、沈下橋、ガソリンスタンドに1つずつ

トータルで6つの建築を設計しました。

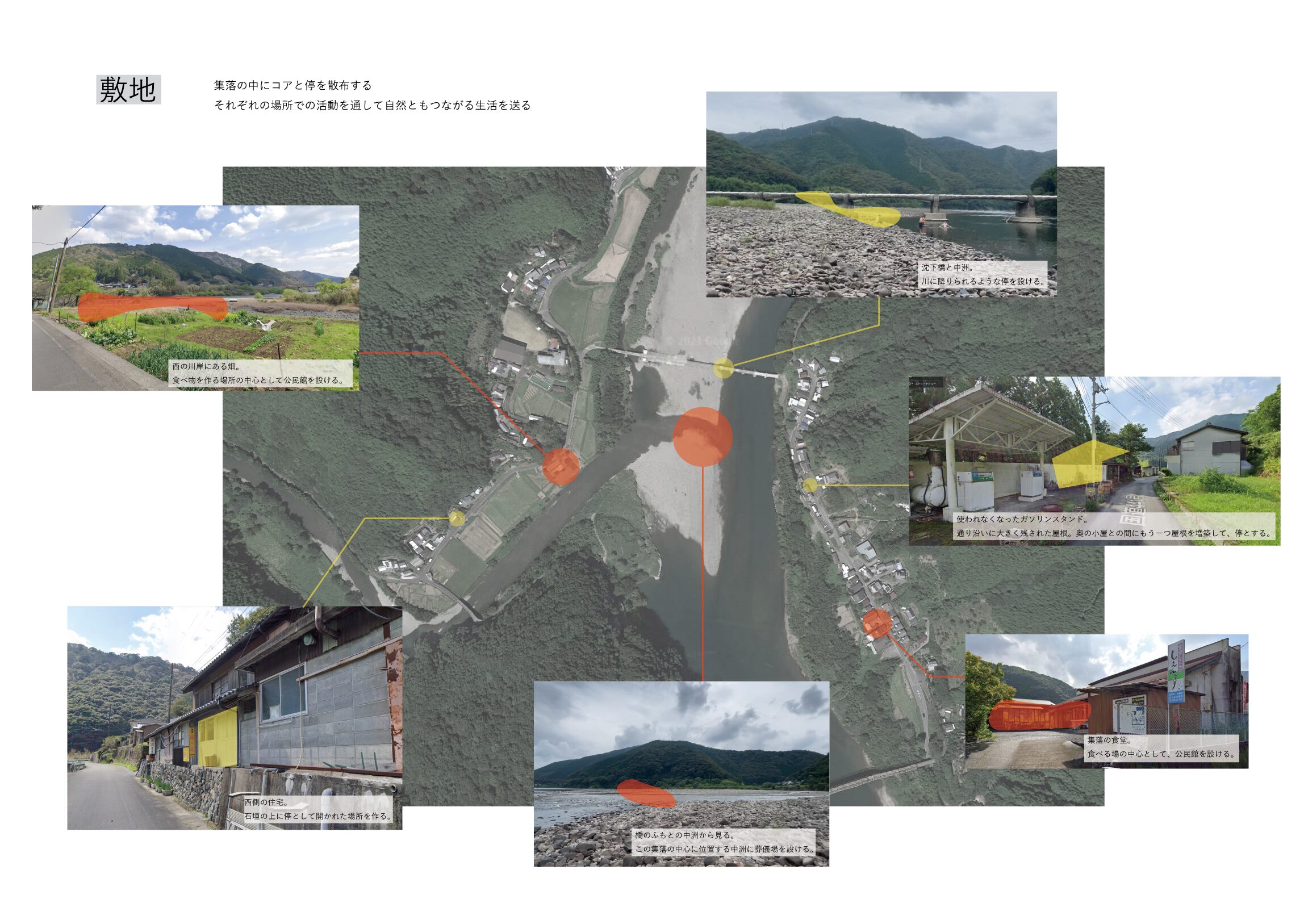

地域の中でそれぞれがつながりを持つように川に対して分散して配置しています。

これから一つずつ見ていきます。

まずそれぞれのコアについて。

「コア」という建築|みんなで集まる大きな公共空間をめざして

地域全体の拠点となる“コア”を3つ設計しました。

ここでは、公民館や葬儀場など、みんなが集まって何かを共有するような“少し大きな”営みを建築化しています。

日々の暮らしに寄り添いながらも、特別だったり、家だと窮屈になるような場面を受けとめる器となるような、そんな「もうひとつの居場所」をめざしました。

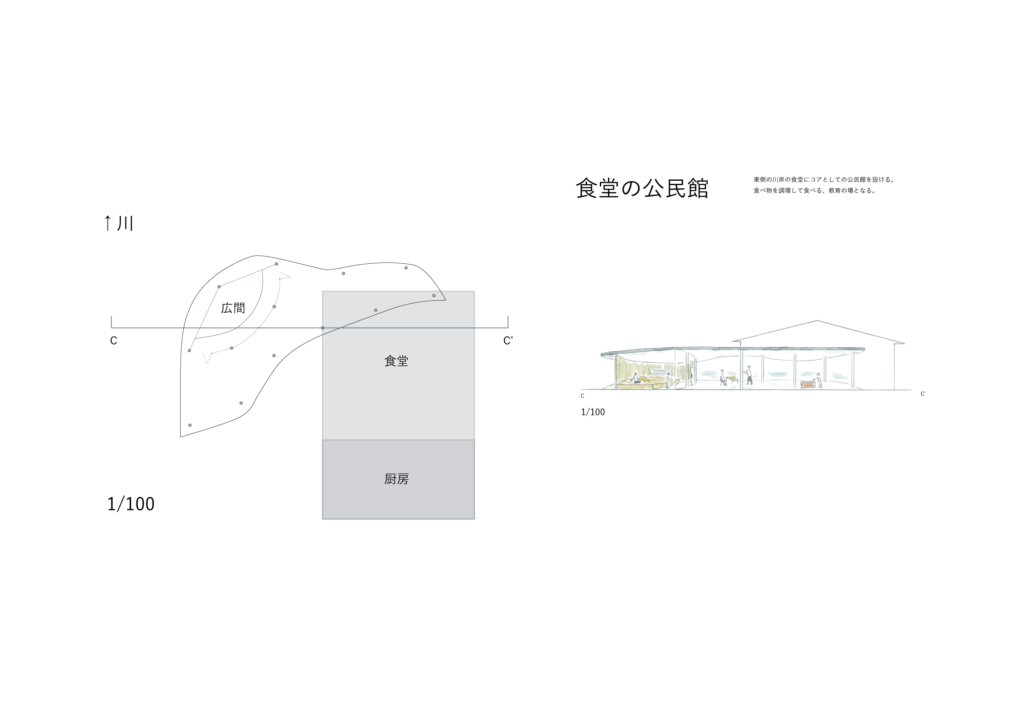

「コア」となる大きな公共空間として、地域に2つの公民館を設けました。

ひとつは畑の公民館、もうひとつは食堂の公民館です。

この地域では、最寄りのスーパーまで車で30分以上かかります。

だからこそ、もっと人々が気軽に立ち寄れる「食」の場が必要だと感じました。

「みんなで育てて、みんなでつくって、みんなで食べる」

そんな営みの延長線上にあるような、自然な集まりの場を建築化できないかと考え、プログラムを組みました。

配置としては、川を挟んで両岸に1つずつ設けています。これは、川をまたいで人の動きや交流が生まれてほしいという意図も込めています。

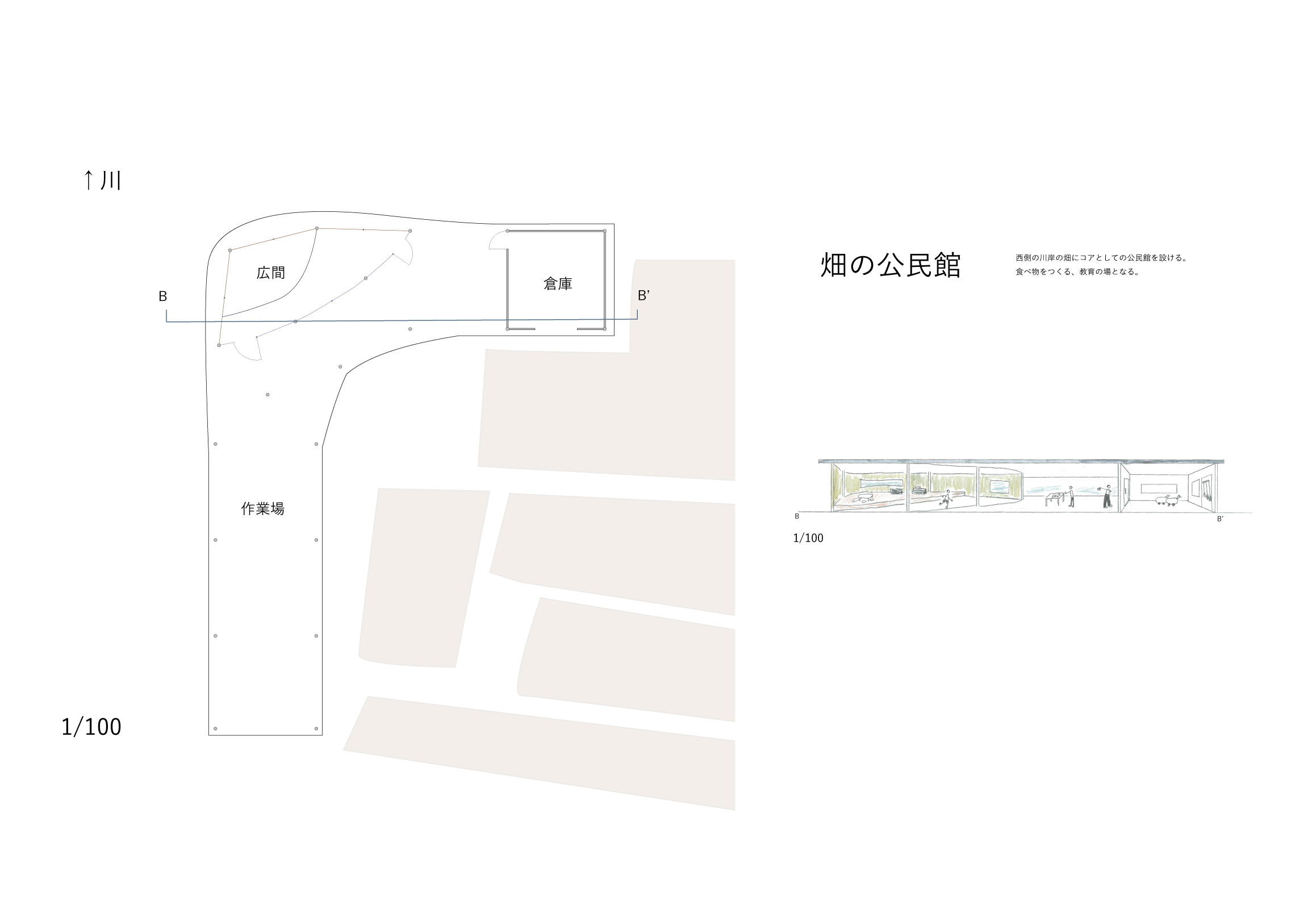

公民館のコア−みんなでつくる畑

もともと畑として使われていた敷地に、農具を保管する倉庫や作業場を追加。

これらを屋根でまとめることで、雨天時も作業しやすい環境を整えました。

屋根下空間は搬入経路としても使えるように、道から伸ばすような形をとっています。人や車がすーっと入っていくように薄い屋根の鉄骨造のイメージ。

さらにその屋根下に、人がちょっと休んだり、寄り道できる広間を設けています。

機能を積み重ねながら、人の居場所が自然と生まれるような設計を目指しました。

公民館のコア−みんなで食べる食堂

こちらは、既存の食堂に対して川の方向へ向かって屋根を貫通させるように増築しています。それによって、川の風景が建物の内部に取り込まれ、より開放的な場になります。

またここでは、地域で育てた野菜を子どもたちと一緒に調理し、学びながら食べる場として使われることも想定していました。

「食べることを通じた教育の場」としての可能性も、内包した空間を目指しました。

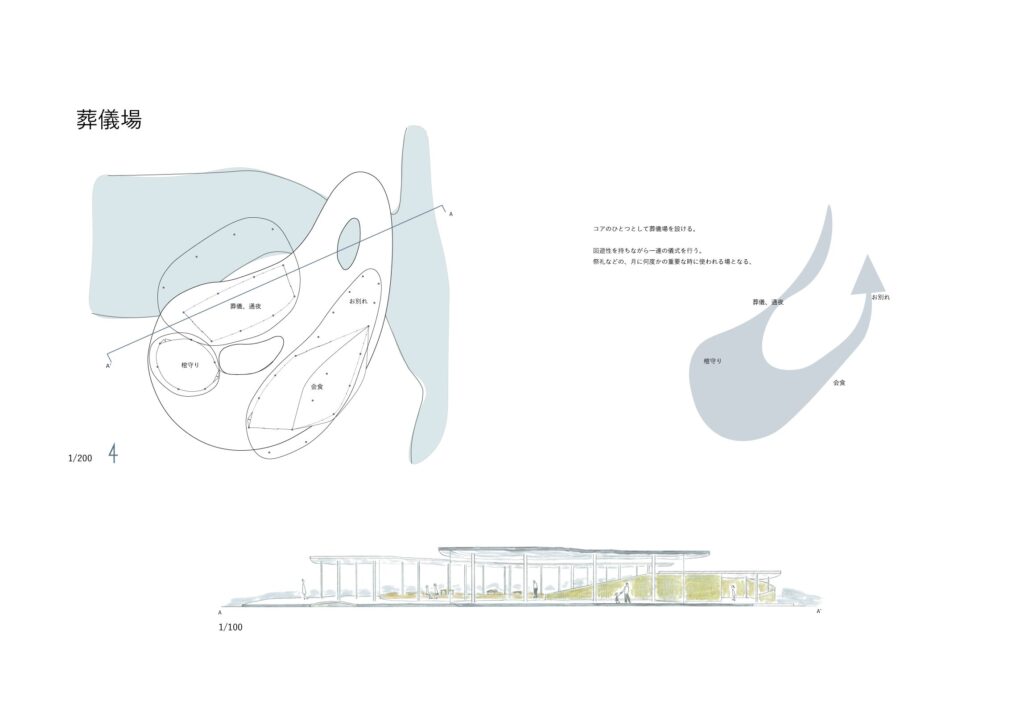

葬儀場のコア−川とともに生きる人々の“祈りの場”

川とともに暮らす人々なら、川とともに祈ったり、弔ったり、祝ったり——

そんな発想から、この葬儀場の構想が生まれました。

設計した場所は、川の中洲。

一番川を近くに感じられる場所に、儀式を行える場があってもいいのではないかと考えました。

この地域には「沈下橋」と呼ばれる橋があります。

増水時には水の中に沈むことを前提に、流線型の形状で水の力を受け流すように設計された橋です。

私の葬儀場も、そんな沈下橋のように、増水すれば川に沈むことを前提にした建築としました。

流線形のフォルムを取り入れて、水の流れを意識したかたちです。

(※実際に流れを受け流せるかは知らん。でも、そこは学生設計の自由さということで笑)

葬儀場と聞くと仰々しいけど、特別な日をすごす場所として使ってほしいと考えています。結婚式や七五三、人生の中で様々に行われる儀式的なものを地域の自然の中でできればいいなと。

一連の儀式がひとつながりになるように、建築の中をぐるっとまわるようなアプローチとなることを考えました。

お茶島

お茶島万平課題ではこの建築が一番お気に入りです。その分力入れて模型作ったのに模型写真が全然残ってなくて悲しい😭

とりあえず模型写真はたくさん撮っとくべきよな。

「停」という建築|やわらかく開く“もうひとつの居場所”

「コア」となる公民館や葬儀場と並行して考えていたのが、**“小さな公共空間”としての「停」です。

これは、前回の記事でも少し触れた、“関わりすぎず、でも関わりたいときに関われる場所”を空間化したいという思いから生まれたものでした。

「住み開き」から着想を得て

現代では、家と公共空間がはっきりと分かれていて、暮らしの中に“ちょっとだけ開かれた空間”ってなかなかありません。

でも、「住み開き」のように、もともとプライベートだった場所を少しだけ公共に開くことで、そこに自然な関係性が生まれるのではないか、と考えるようになりました。

住み開きに関しては、当時の親友が論文で書いていてそういうものがあることを教わりました。

友達たちにたくさん相談していたので、「こういうアイデアもあるよ」って教えてもらって、案が育っていくという過程は面白かったしありがたかったです。今でも本当に感謝してる。

友達や家族に相談するのはおすすめ。話すだけで思考の整理にもなる。

建築をそこまで知らない相手でも、こんなところなら行ってみたいと思う場所にはヒントが隠されてることが多い。

停は「開かれた縁側」のような存在

「停」は、家の縁側のような存在。

でも、それが家の所有から離れて、地域の人々がゆるく関われる場所になっていくイメージです。

・野菜の無人販売所のように誰かが何かを置いていく

・ちょっと腰かけておしゃべりするベンチのような機能

・その人の暮らしがにじみ出ている空間だけど、他人もそこにいられる余白がある

そんな、“にじみ”のような場所を想定しました。

建築としてどう作ったか?

万平の課題では、既存の住宅や畑小屋、使われていないガレージなどに手を加えて「停」を設けていました。

新築というよりは、すでにある暮らしの一部を“ちょっとだけ編集する”ような建て方です。

万平の提出時点では3つの停を設計しました。

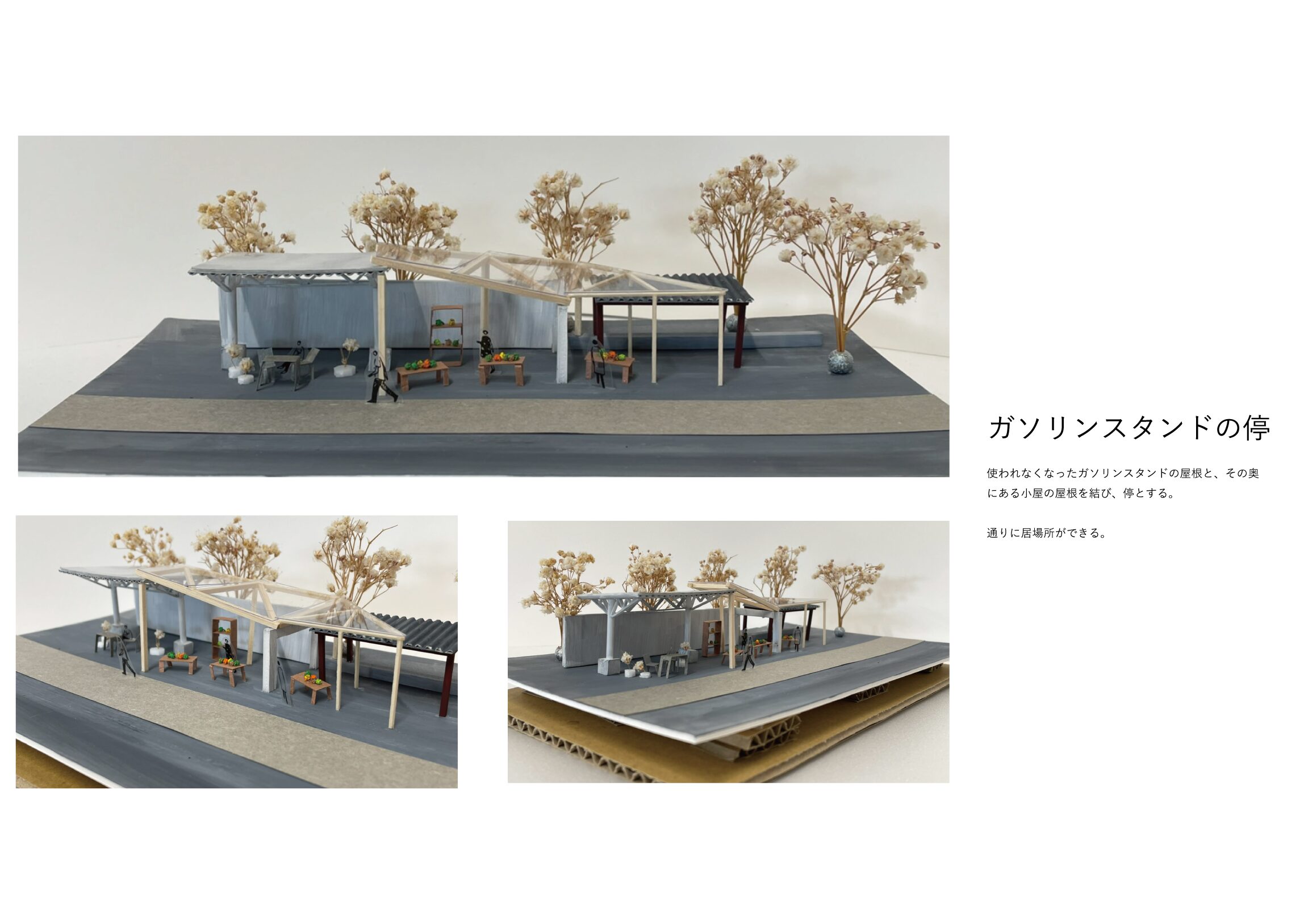

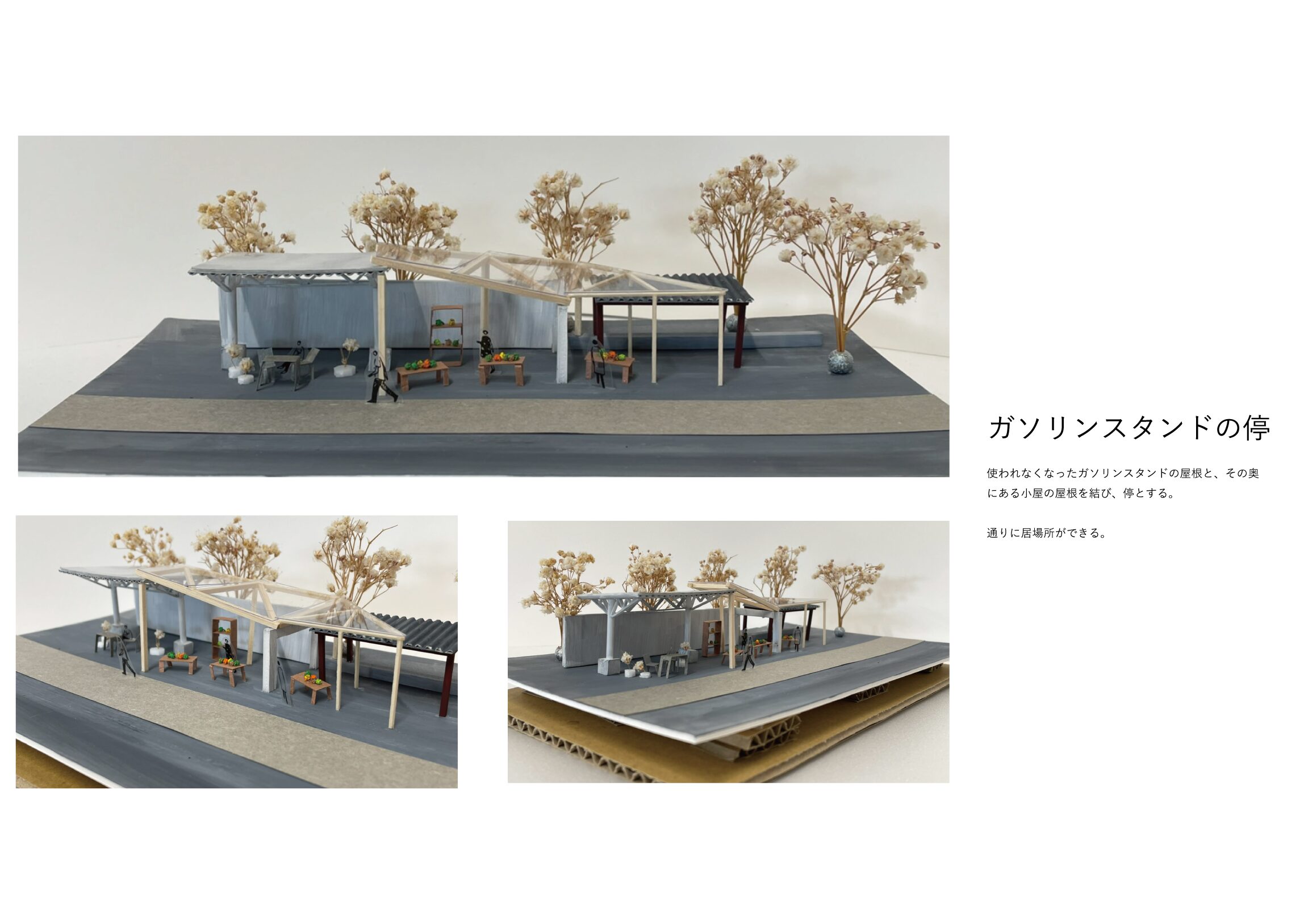

ガソリンスタンドの停

この停は、使われなくなったガソリンスタンドの屋根を拡張して作った居場所です。

ここはもともと住宅のようなプライベートな空間ではないですが、住宅地の中に建っていたり、誰かの荷物が置かれていたりすることから、実態としてプライベート寄りの場所だと判断しました。

そこを少し公共に寄せていくイメージです。

住宅の停

住宅の玄関から屋根を伸ばして通りとつながる停です。

そのまま通りと同じアイレベルだと、人の視線が気になるかもしれないと思い、通りとのレベル差がある住宅を選定しました。

この停が住み開きのアイデアをそのまま使った形になります。

こういった場所はとして手を入れなくてもできていくように思いますが(ご近所の花壇が侵食してきたり笑)、空間として確立することには意味があると思ったので計画しました。

沈下橋の停

沈下橋の橋脚や中洲を活かして、川・橋・人をつなぐ小さな「停」をつくりました。

沈下橋からずるっと中州や川に接続します。

泳いで遊ぶ子ども、橋を渡る人、川を眺める人——それぞれがふと立ち寄って、緩やかに交わるような場所になればと思っています。

四万十川そのものがこの地域では共有の財産であり、大きな公共空間であると考えました。

そこに派生するような停があってもいいのではないかと思い作ったのですが、改めて見ていると、当初の停の概念(プライベート空間を少し開いていくもの)からは少し外れるような気もします。

「誰のものでもあり、誰のものでもない」

そんな大小さまざまな公共空間を、住宅のすぐそばに点在させていく構想でした。

この“停”と、川をはさんで向こう岸にある“コア”とをつなげていくことで、

地域全体に緩やかなつながりが生まれていくような構成をイメージしていました。

ここまでが、万平課題で私がかたちにしようとしたことの全体像です。

建築化しきれていなかったこと/テーマへの違和感

この段階では、「停」はまだひとつの建築として確立しておらず、既存の建物や場所に“寄りかかる”かたちで構成されていました。

もちろん、それ自体が悪いわけではありません。ただ、設計を進めながら、「これって本当に“建築”でやる意味があるのかな?」という疑問が、常にどこかにあったんです。

さらに言えば、当初設定した「公共性にグラデーションをつける」というテーマも、いくつかの“停”と向き合う中で、少しずつズレを感じるようになっていきました。

たとえば、ガソリンスタンドの停や、沈下橋の停。これらは、もともとのコンセプトだった“プライベートな空間をやわらかく開く小さな公共”という言い方だと、少し腑に落ちない感覚があったんです。

論理的には「公共性のグラデーション」と説明できる。けれど、実際に空間として立ち上げてみると、その説明だけでは語れない“なにか”が、そこにある気がしていました。

この頃の私は、たぶんまだ「本当に作りたい空間」の言語化ができていなかったんだと思います。

でも、その“違和感”に気づけたのは、いったん案をかたちにして、プレゼンまでやってみたからこそ。万平課題で一度立ち止まり、自分の案を客観視できたことは、間違いなく大きな収穫でした。

(このあとの記事で、西沢さんにエスキスしてもらい、ようやく自分の“やりたいこと”に気づくことになります。また少しずつ記事にしていきます〜)

ここまで読んでくれた方、「なんやねん、それ」って思ったかな…?

お茶島の卒制の記録を隠さずそのまま書いてるから許してやってくれ。

悩んじゃったもんはしゃーない。

実際のプレゼンテーションの様子と反省

万平課題のプレゼンでは、

- 敷地全体に点在する建築群を示す「全体模型(1/100)」1つ

- 各建築の詳細を伝える「部分模型(1/50)」6つ

の2本立てで臨みました。

全体模型1/100が結構でかい。コロナ禍で製図室の利用が制限されていた当時、自宅と学校を何度も往復して運んでいました。

プレボ(プレゼンボード)は、これまで紹介してきたように、各建築ごとに図面とキャプションをまとめた形式で制作しました。

でも、今振り返ると、このプレゼンの構成は失敗だったなと思っています。

というのも、私の提案は「地域全体のつながりや関係性」をどう建築で描くか、が本質だったにも関わらず、それぞれの建築を“個別に”見せてしまったんです。その結果、全体としてのつながりや物語がうまく伝わらなかった。

ほんとは川全体を含めた断面図を書いて、地域全体が建築でつながる様子を書きたかったんだけど、パワー不足だった…悔しい。

また、プレゼン形式に引っ張られることで、設計の進め方も建築ごとに“分断”されていってしまいました。気づけば、私は“全体の設計”ではなく“複数のスポット設計”をしていたのかもしれません。

多くの場合、建築が決まってからプレゼンを作るのではなく、プレゼン資料を作りながら建築の設計も並行すると思います。(プレゼン作ってるうちに建築変えたくなることもあるしね。)

提出する模型や図面のスケールを決定することで、その過程の思考がある程度制限されることはこの時によくわかりました。

この反省をふまえ、卒業設計本番では「全体の構成」から逆算して設計を進めるようになります。

ここまで読んでくれてありがとうございます。

万平課題は、正直思うようにいかなかったし、めちゃくちゃ悩んだ記憶が強いです。

でも、そうやって一度かたちにして、ちゃんとズレにも気づけたからこそ、このあと卒業設計をやっていく中で、少しずつ「やりたいこと」に近づけた気がしてます。

次回は、この案がどう講評されたのか、そしてそこからどうやって再出発したかを書いていきますね✍️

ちょっとずつ進んでいく感じ、よかったら一緒に追いかけてもらえるとうれしいです。

コメント