卒業設計のテーマって、どうやって決めればいいんだろう?

自分が何に興味を持っているのか、どんな建築をつくりたいのか——

それすら分からないまま、設計を始めなきゃいけないのって、正直めちゃくちゃしんどいですよね。

今回の記事では、

私が母校の横浜国立大学での卒業設計で、テーマをどう見つけていったのか、

そしてそのテーマをどのように空間に展開していこうとしたのか、

迷いながらも進んでいったその思考の過程をまとめました。

- 卒業設計のテーマ選びに悩んでいる学生

- 建築を使って「人との関係性」を考えたい人

- 「アイデアはあるけど空間にできない…」と悩んでる人

- 自分の設計が「抽象的すぎる」と言われて苦しんでる人

こんな人は結構多いんじゃないでしょうか?

テーマが見つかった“その先”にも、設計の壁はたくさんある。

この記事が、これから卒制に向かう人や、テーマに悩んでいる人にとって、少しでもヒントになればうれしいです。

ちなみに、写真は私の大好きな四万十川にある口屋内沈下橋。卒制を考えるにあたってはじめに敷地として考えていた場所。沈下橋がぽってりしてて可愛い!

卒業設計の私のテーマが決まるまで

自分は何に興味があるのか?

それを建築でどう表現するのか?

テーマと空間のあいだで迷い続けた私の思考の記録です。

「いくつになっても暮らしたい場所」から始まった問い

私の卒業設計のテーマは、

「いくつになっても暮らしたい場所」というものでした。

大学進学と同時に横浜での一人暮らしが始まり、

学生生活はそれなりに楽しかったけれど、

ふと「ここでずっと暮らしていきたいか?」と考えたときに、“それは違うかも”と思ったのがきっかけです。

お茶島

お茶島「じゃあ、私はどんな場所なら、ずっと暮らしたいと思えるんだろう?」

そうして考え始めたのが、このテーマの出発点でした。

このテーマは、前期に取り組んだ「万平」の課題から引き継いだものです。

「万平がどんな課題か?」についてはこちらで触れてます。

万平っていう課題があって、それは卒制の準備運動みたいなものってだけ思ってくれてたらOKです。

今回の記事ではテーマをどう考えていたかや、どう建築に落とし込んでいったかを詳しく書いているので、卒制だけというより、万平課題の中で考えていたことも踏まえて卒制として書いてます。

「過干渉とならない、やわらかな関心」の必要性という気づき

当時私がまとめた文章の中に、こんなのがあります。(長いので読み飛ばしてOKです。)

「現代の都市において、隣の家にどのような人が住んでいて、

どのように暮らしているのか、 知らないことは珍しくない。

この現象は、都市だけに限らず田舎でも見られるようになってきた。

お互いに干渉せず、周りにあまりにも無関心である。

率先して距離をとっているといってもいい。

確かに、プライバシーは必要であるし、いきなり知らない人に話しかけられても困る。

近所に住んでいるからといって、親せきではないし、必要以上の関わりあいはいらないのかもしれない。

しかし、その様子はあまりにも寂しいように感じる。

人は誰かとつながりながらでしか生きられないし、

どうせつながるのなら豊かな関係性を築きたい。

過干渉とはならない、相互にやわらかな関心をもつような、他者性を含んだ関わりあいができるといい。」

簡単にまとめると、

「必要以上に干渉せず、でも関わりたくなったら自然につながれる関係性」

そんな距離感を、建築でつくれたらというのが、私のテーマの出発点でした。

私自身は地方県出身で、横浜に来た当初は、

みんなのプライバシーの守り方がすごく堅いことに驚きました。

「なんか……気軽に話しかけちゃいけない空気あるな」と。

でも、じゃあ地元に帰ってみると、都会ほどではないにしても、似たような雰囲気があった。

“地域のつながり”って、気づかないうちに壊れてきてるんだなと感じたんです。

これって、かつての農村ではありえない風景なんじゃないかなと思うようになりました。

ただ、現代においてそんな原始的な関わり合いを求める人は少ないし、

もちろん、私だってそこまで無理して他人と関わりたいわけではないです。

でも、「関わりたくなったときに、つながる手段が残っていないこと」には危機感を感じていました。

だから、「いくつになっても暮らしたい場所」を考えた時に、

他者との過干渉とならないやわらかな関心を持つ状態

ということが実現したいものだと気づくようになりました。

近所のおばちゃんに「おかえり」って言われたら照れるけどうれしいみたいなこと?なんかわかるわ。

彼氏のこととかズケズケ聞かれたら嫌だけどね。私もそれくらいならむしろ大歓迎。

空間のつくりかた

テーマは決まった。

でも次は、「具体的にどんな空間を設計するのか?」という難問が待っていました。

①公共性にグラデーションをつける

“やわらかな関心を持ち合える関係性”を実現するためには、

空間のあり方として、ただ機能を並べるだけでは不十分だと感じていました。

そこで私は、

「公共性にグラデーションをつける」

という考え方にシフトしました。

だからこそ、その中間——公共性の濃淡がゆるやかに存在するような空間をつくることで、

人それぞれが無理なく関われる「心地よい距離感」が生まれるのではないか。

そんな仮説を立てて、設計に落とし込んでいこうと考えました。

もっとラフに言うと、「公共性にグラデーションがあるとすれば、自分が一番居心地のいいところを選べばいいじゃん!」って思ったんです。

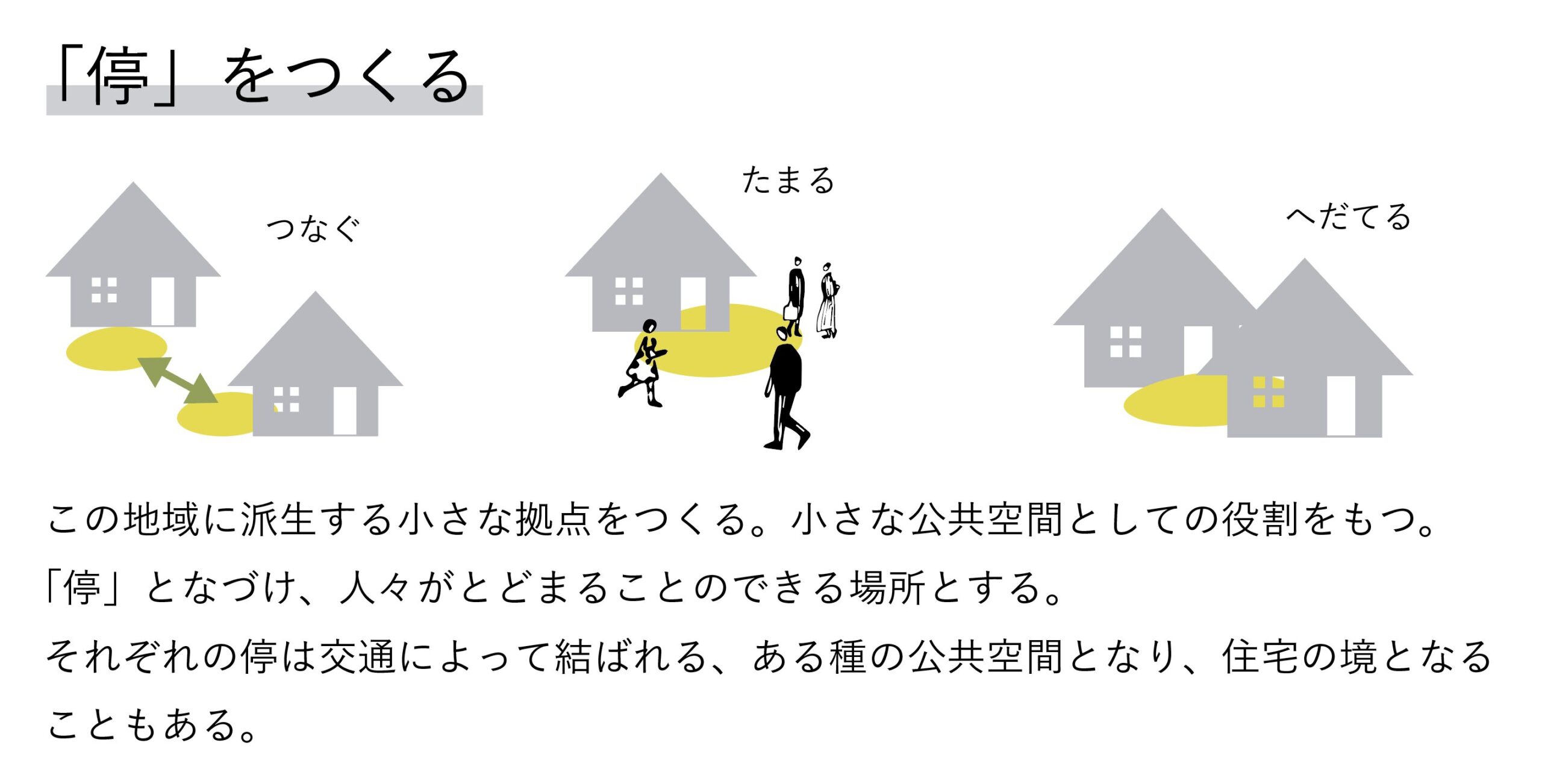

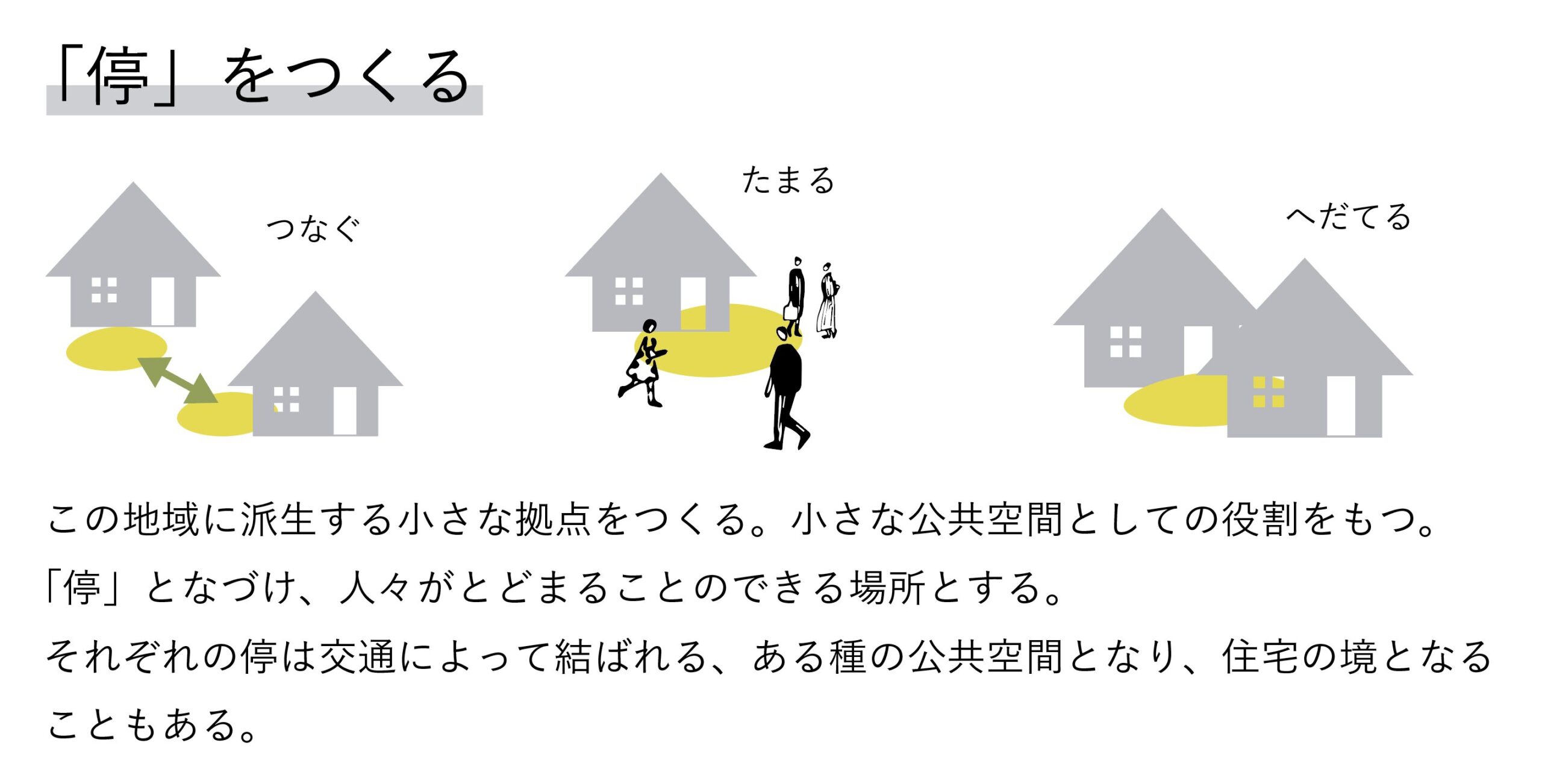

②小さな公共の作り方ー「停」をつくる

では、実際に空間にするときに、どんな要素が必要なのか?

そんな問いに向き合いながら考えたのは、「現代における公共空間とプライベート空間の関係」についてでした。

現代社会では、公共空間とプライベート空間が二極化しているように感じます。

たとえば、「家」と「会社・学校・公共施設」など。

つまり、暮らしは「家」と「家以外」に分断されてしまっている。

この現象が基本状態であるとして、これと少し違った状況も存在します。

もう少し公共空間であっても私物化されている状況です。

実際には、大学の研究室や会社のデスクには、みんなで共有するゲームが置かれていたり、それぞれの好きなものが置かれていたりする。

つまり、公共空間が“家”的な要素を帯びていく現象が起きている。

では、その逆はどうだろう?

——家のようなプライベート空間が、公共化していくこと。

たとえば、「住み開き」という言葉があります。

住まいの一部を地域に開き、

元々プライベートだった空間が、地域の共有財産のように機能していく。

私も、こうした発想からヒントを得ました。

つまり、もともとプライベートだった場所を、少しだけ公共に開く。

それによって、“やわらかな関心”が育まれる空間ができるかもしれない。

そこで考えたのが、「停」という小さな公共空間です。

「停」という字には、“一時的にとどまる”という意味が含まれています。

バス停のように、ふと立ち寄って、またそれぞれの場所へ向かう。

そんな一時滞在的なニュアンスをもった、地域に点在する拠点。

それが「停」というコンセプトでした。

この段階ではまだそれぞれ小さな場所に点在しているという状態で、それぞれに繋がりを持たせたいと思ってはいたもののまだ実現できていません。

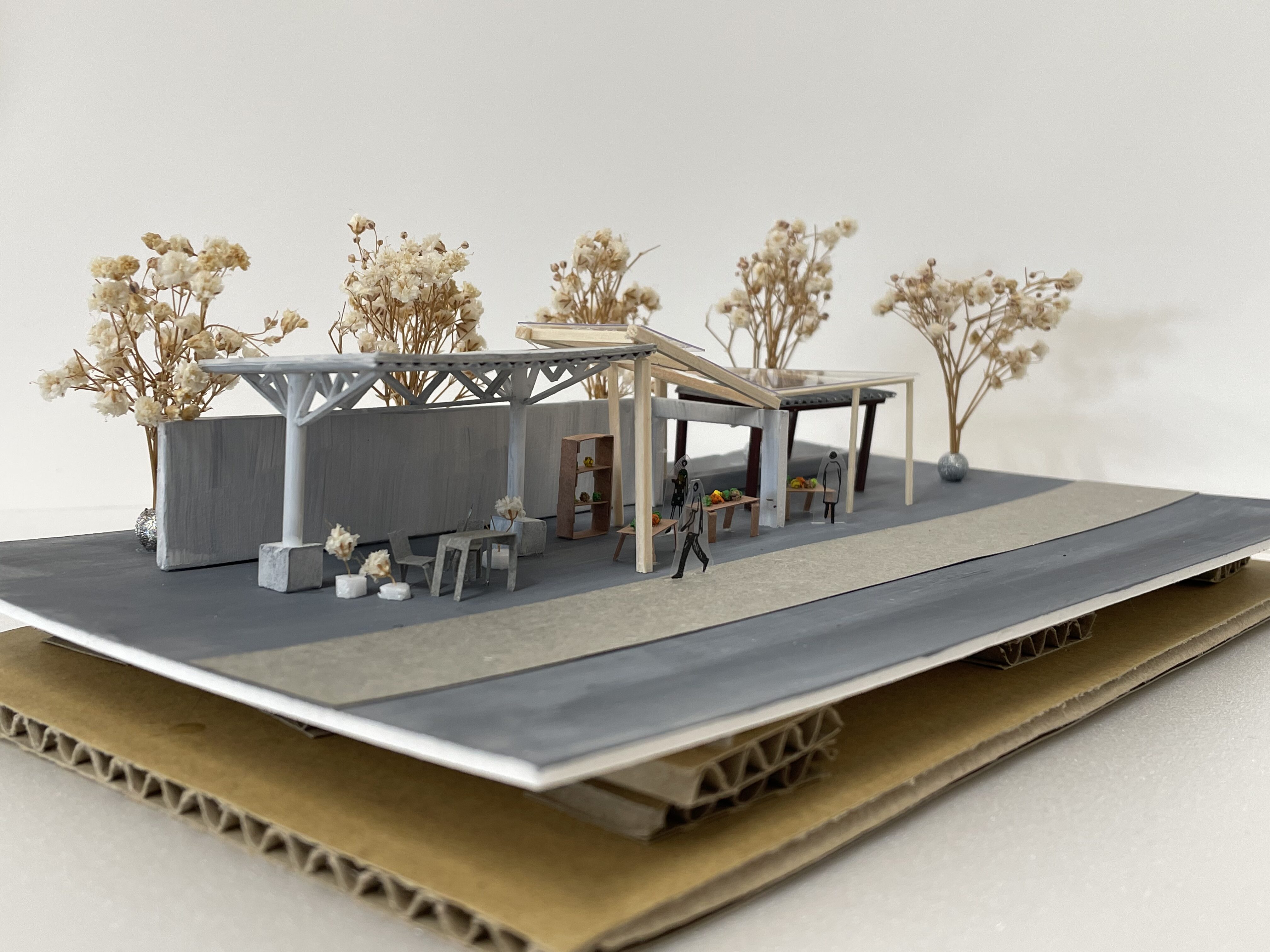

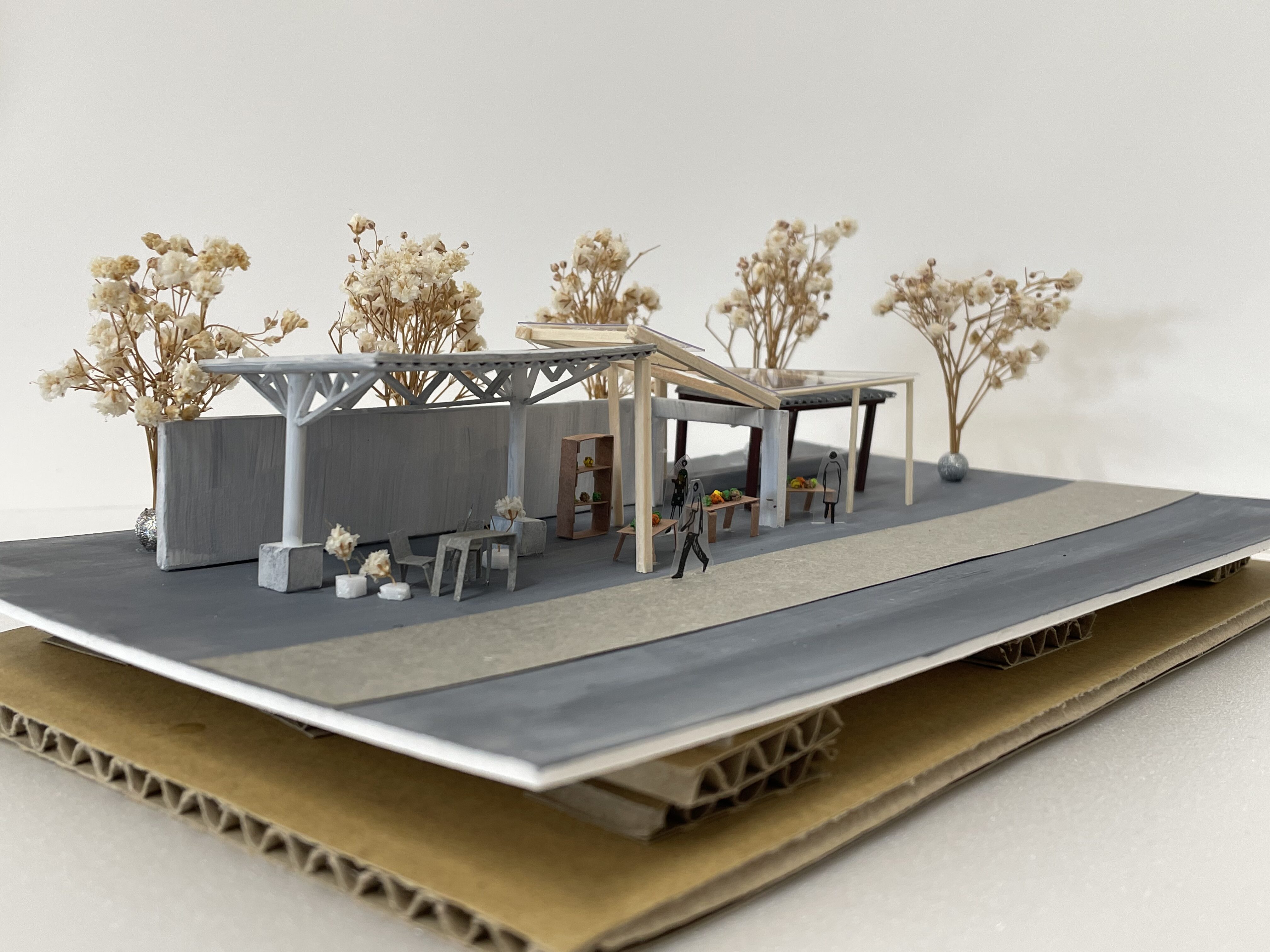

こちらが万平課題提出時の模型の一部。(次回の記事でもう少し詳しく書きます)

住宅の近くに、様々な「小さな公共空間」として、

人がふらりと立ち寄れる場所を点在させるプランを考えていました。

この段階では、それぞれの停は建築としての形を確立できていないように思います。

停単体では建築として確立されておらず、何かしらの建築に頼るように作る手法をとっていました。

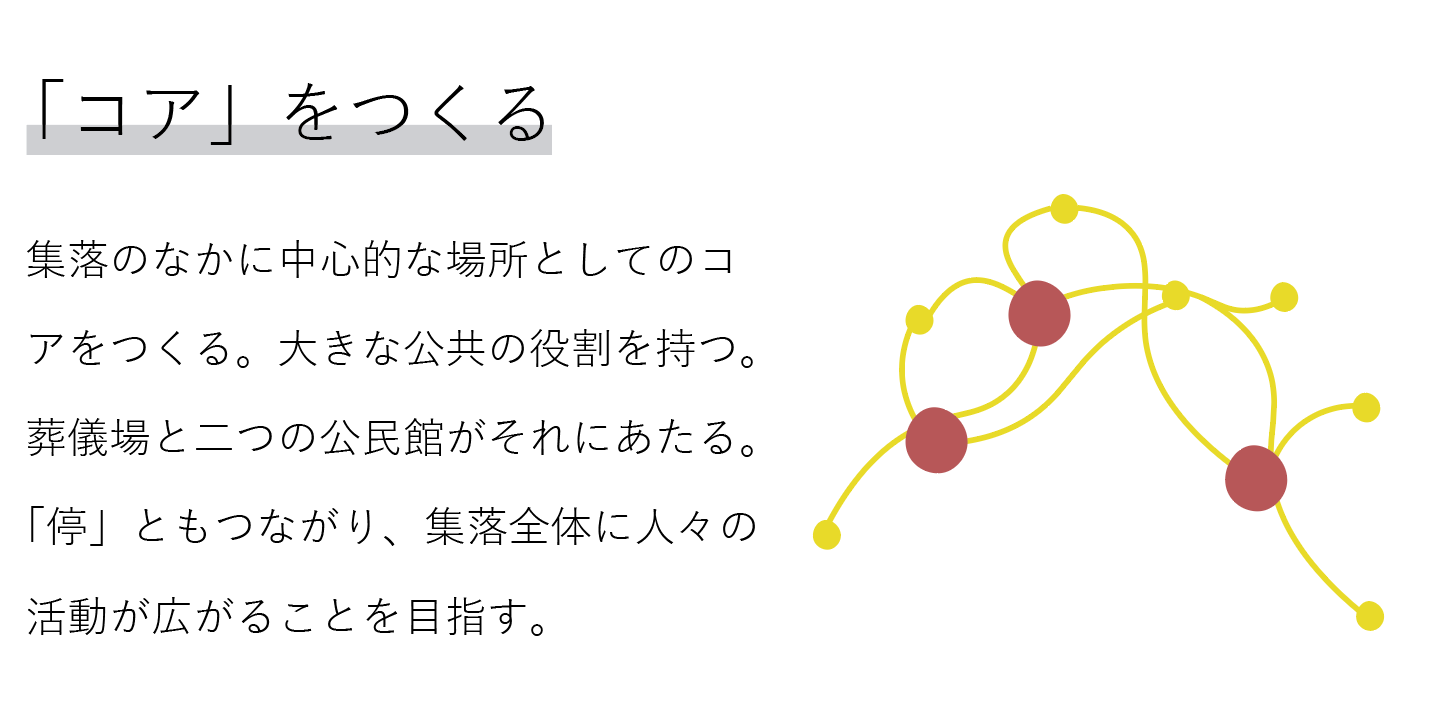

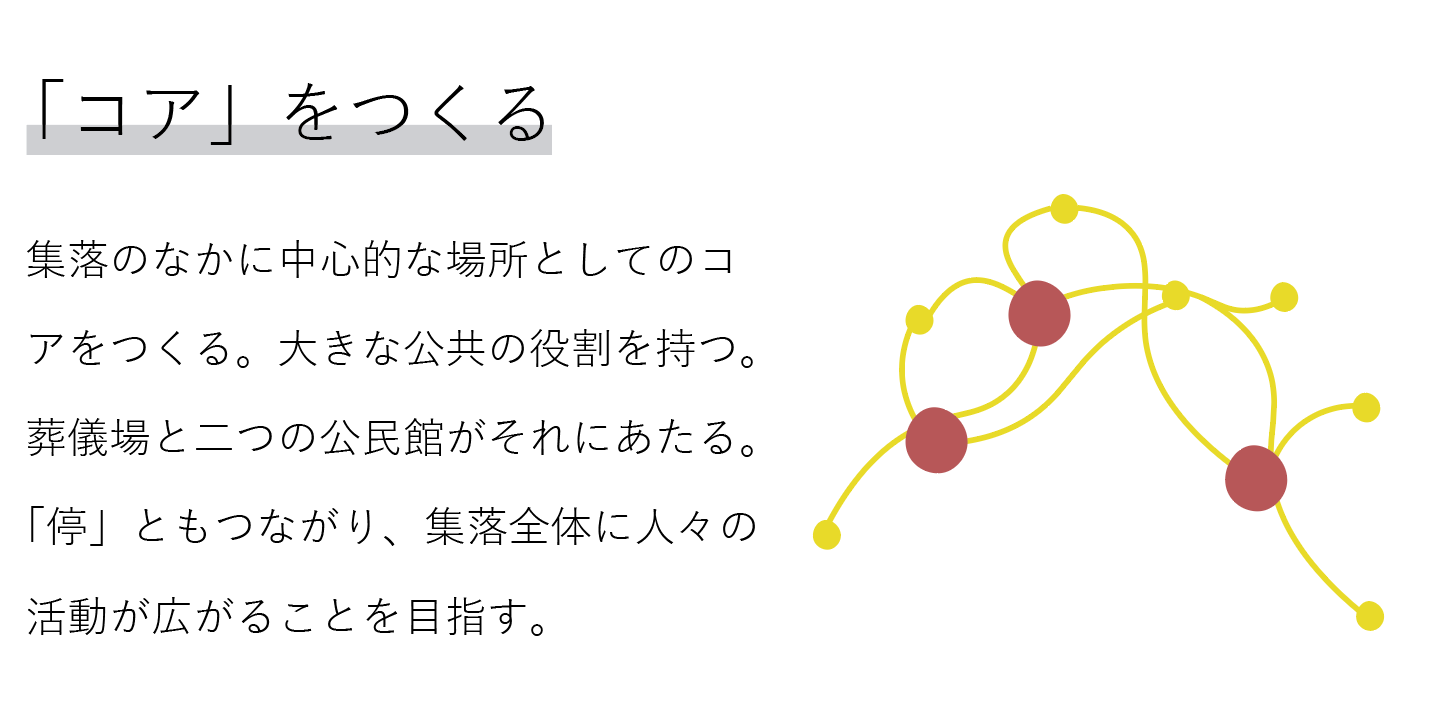

③大きな公共の作り方ー「コア」をつくる

小さな公共空間として「停」を考えた私でしたが、

もうひとつ必要だと感じたのが、地域をまとめる「大きな公共空間」の存在でした。

公共性にグラデーションを持たせるためには、

個々の“点”だけではなく、全体をつなぐ“面”のような存在が不可欠です。

そこで、集落の中に「コア」となる中心的な場所を設けることにしました。

この「コア」は、地域における大きな公共空間として、

点在する小さな「停」とゆるやかにつながる役割を持ちます。

- 「停」が、個人〜近隣レベルでの関わりを生む“ゆるやかな接点”だとすれば、

- 「コア」は、地域全体にひらかれた“活動の拠点”のような存在です。

この関係性を意識して、

「家 → 停 → コア」と公共性の濃度が変化していく空間構成を目指しました。

万平の段階で考えていたコアのプログラムは、公民館や葬儀場。

特に葬儀場については、「お別れの場」としてだけではなく、

祈りや記憶、静けさを共有するような“開かれた空間”として設計できないかと模索していました。

(この時点ではまだ、構成や空間のイメージは抽象的でしたが…)

この「コア」と各所の「停」が、

地域における人々の活動や交流のベースとなっていく。

そんな構想を、図にまとめたのがこちらです。

大きなコアを中心に、小さな停が分散してゆるやかにつながっていくイメージ。

コアの一つである葬儀場のスタディ模型はこんな感じ。かなり抽象的。笑

コアとしての機能で必要なのは、人々がラフに出入りできて気兼ねがないことだと思っていたので、それを空間化するためにフリーハンドの曲線のような建築を考えていました。

思考をまとめてみる

ここで一度、今回の内容を振り返ってみようと思います。

まずはじめにあったのは、

日常の中でふと感じた違和感や、「こうだったらいいのに」という素朴な気持ちでした。

それが私の卒制のテーマ、

「いくつになっても暮らしたい場所」へとつながっていきます。

そこからは、それを実現するにはどのようなことが必要か?という思考の連続でした。

- その場所には、どんな関係性が生まれていたら心地よいのか?

→やわらかな関心を持ち合える関係性 - それを空間で実現するにはどうしたらいいか?

→ 公共性にグラデーションをつける という考え方へ - では、具体的にはどう空間を構成すればいいのか?

→ 小さな公共=「停」

→ 大きな公共=「コア」

このようにして、

「思い(テーマ)」→「概念」→「空間」へと徐々に設計のかたちが見えていったわけですが、

こうしてまとめてみると、スムーズに進んだようにも見えるかもしれません。

でも実際には、この思考に至るまで、何度も悩んで、立ち止まって、考え直してきました。

卒業設計に挑むみなさんへ

振り返ってみて一番大切だったと感じるのは、やはり最初に生まれた「こうありたい」という気持ち。

つまり、「いくつになっても暮らしたい場所」という最初の思いです。

どれだけ思考が複雑になっても、

核になる“思い”がしっかりしていれば、設計の軸はぶれません。

だからこそ、これから卒業設計に取り組む人には、

「自分が心から信じられるテーマ」をぜひ見つけてほしいと思います。

設計の途中で迷ったとき、立ち返ることができるような、あなた自身の“切実な問い”からテーマを育てていくことをおすすめします。

横国の教授陣が口を揃えて言っていたのがこれ。

「卒業設計は正直大会」

自分の思いに正直に。それがこの卒制を乗り切るのに一番重要なことだったなあと改めて思います。

終わってみるとこの言葉の意味が本当に身に染みる…

みなさんが気持ちをこめて考え続けられるようなテーマが見つかることを心から祈ってます。ほんとに。

次の記事では、実際にこのテーマから形にした空間とそこから学んだことを書いてます

まだまだ最終提出まで二転三転します笑

形もやりたいことも発展していくのでそれも赤裸々に語れたらなと。

ではまた〜

コメント