こんにちは~ お茶島です。

一級建築士を目指そうかなって思ったとき、まず気になるのが「どれくらい勉強すれば合格できるんだろう?」ってことじゃないでしょうか。

ネットで調べてみると、「4ヶ月で合格しました!」「最短2ヶ月でいけます!」なんて話が山ほど出てきます。

いや、しんどいっしょ

私が思ったことはこれにつきます。

現実的に、フルタイムで働きながらそんなハードな勉強を毎日続けるのは、自分には無理だなと感じました。

そして、もう一つ決めていることがあります。

資格学校には通わない

理由はシンプルで、金額が高すぎるから。

社会人で他にもお金がかかることはたくさんあるし、そこに何十万円もドンと出すのは現実的じゃないなって思ったんです。

だから私は、

- 短期的なつめこみはしない

- 資格学校には通わない

- その代わり1年間じっくりコツコツ勉強を積む

という選択をしました。

この記事では、

- 私が選んだ勉強のやり方(スタディングを使う予定)

- アトリエ設計事務所勤務の社会人が1年かけて無理なく合格を目指すスケジュール

- どのような教材をどういう役割で使っていくか

こんなことをまとめています。

「資格学校は高すぎるし、短期合格は現実的じゃない。でもいつか一級建築士は取りたい」

そんなふうに感じている方に、少しでも参考になったら嬉しいです。

目次タップすれば好きなところから読めるので、気になるところだけでもどうぞ↓

学習方法の比較

一級建築士の勉強方法って、大きく分けるとこの3つかなと思います。

- 資格学校(S合資格・N建学院など)

- 完全独学(書店でテキストや過去問を買って自力で進める)

- 通信講座(私の場合はスタディング)

資格学校

一番王道の方法ですよね。

手厚いサポートと強制力があるから、自然と勉強習慣がつくのがやっぱり大きい。

- メリット

- しっかりカリキュラムがあって、その通りにやれば合格レベルに持っていける

- 同じ目標の仲間ができるので、刺激になる

- 直前対策や模試などのサポートが手厚い

- しっかりカリキュラムがあって、その通りにやれば合格レベルに持っていける

- デメリット

- 費用がとにかく高い(80万円くらい)

- 通学の時間・体力の負担が大きい

- 行っただけでやった気になる

- 費用がとにかく高い(80万円くらい)

それに私の場合、結構田舎に住んでいるので、そもそも資格学校まで通うという選択肢が現実的にありませんでした。

なので「この時間を全部机に向かう時間に回せた方がいいな」と思い、資格学校は早い段階で候補から外しました。

完全独学

テキストと過去問だけ買って、全部自分で計画を立てて進めていく方法です。

- メリット

- 圧倒的にコストが安い(参考書や模試に必要な分のみのお金)

- 自分のペースで好きに進められる

- 得意分野をどんどん進められる自由度が高い

- 圧倒的にコストが安い(参考書や模試に必要な分のみのお金)

- デメリット

- いつまでに何をやるか全部自分で決めないといけない

- モチベーション管理がとにかく大変

- 法令集の線引きとかも全部自分でやるので地味に時間が取られる

- いつまでに何をやるか全部自分で決めないといけない

「これでいけたら一番お金がかからなくて済むな」とは思ったんですが、私は選びませんでした。

やっぱりスケジュール管理に不安があるのが一番の理由です。

通信講座(スタディング)

そこで私が選んだのが通信講座のスタディングです。

- メリット

- いつまでにどの講義をやればいいかのスケジュールが組まれている

- 費用が安くて、浮いた分を教材や時間短縮になるものに回せる

- 通勤時間やスキマ時間でも進められる

- いつまでにどの講義をやればいいかのスケジュールが組まれている

- デメリット

- 資格学校ほどの強制力はないので、自分次第でいくらでもサボれてしまう

- 仲間や講師に直接質問できる場は少ない

- 完全独学と比べるとお金がかかる(10万ないくらい)

- 資格学校ほどの強制力はないので、自分次第でいくらでもサボれてしまう

ちなみにスタディングは、私は3年前に一度使って受験して落ちてます。

それでもまた使おうと思ったのは、やっぱりコストパフォーマンスと、自分の生活リズムの中で無理なく続けられるという点が大きかったから。

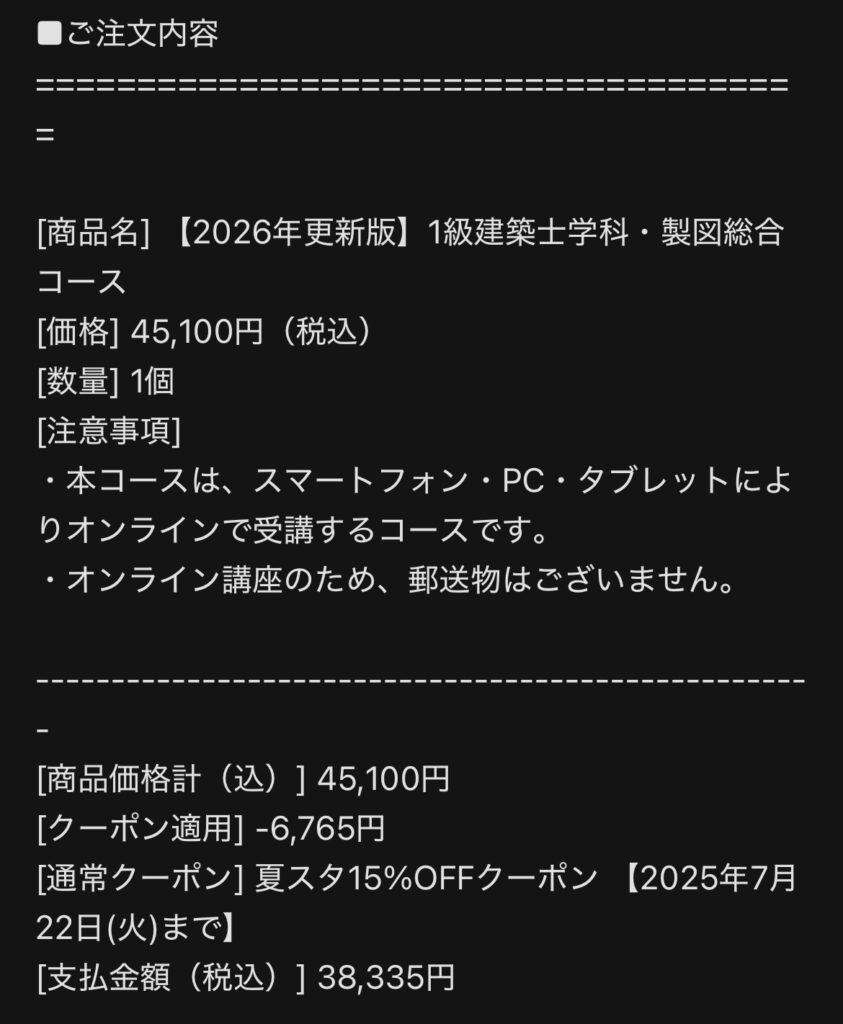

そして、私の場合、過去に一度スタディングを使っていたので【更新版】という割引価格で使えるプランがあったのも理由の一つです。

夏の割引がきいて、トータル38,335円で学科と製図のコースを購入できました◎

過去にスタディングで落ちた話。当時の点数公開(恥)

私が一級建築士を初めて受けたのは大学院1年のとき。

きっかけはお母さんに「とりあえず受けとけ」と言われたこと。

でも、将来独立とかしないのであれば資格なくてもいいんじゃない?って思っていた私。

正直全然モチベーションがありませんでした。

だから勉強もなんとなくやるだけ。スタディングの講義を流し見して、テキストを読んで、「なんとなくわかった気」になって満足してました。

それでも12月くらいからは「さすがにやばいかも」と焦って、一日中机に向かう日も増えました。

けど時すでに遅し。

結果は普通に不合格。

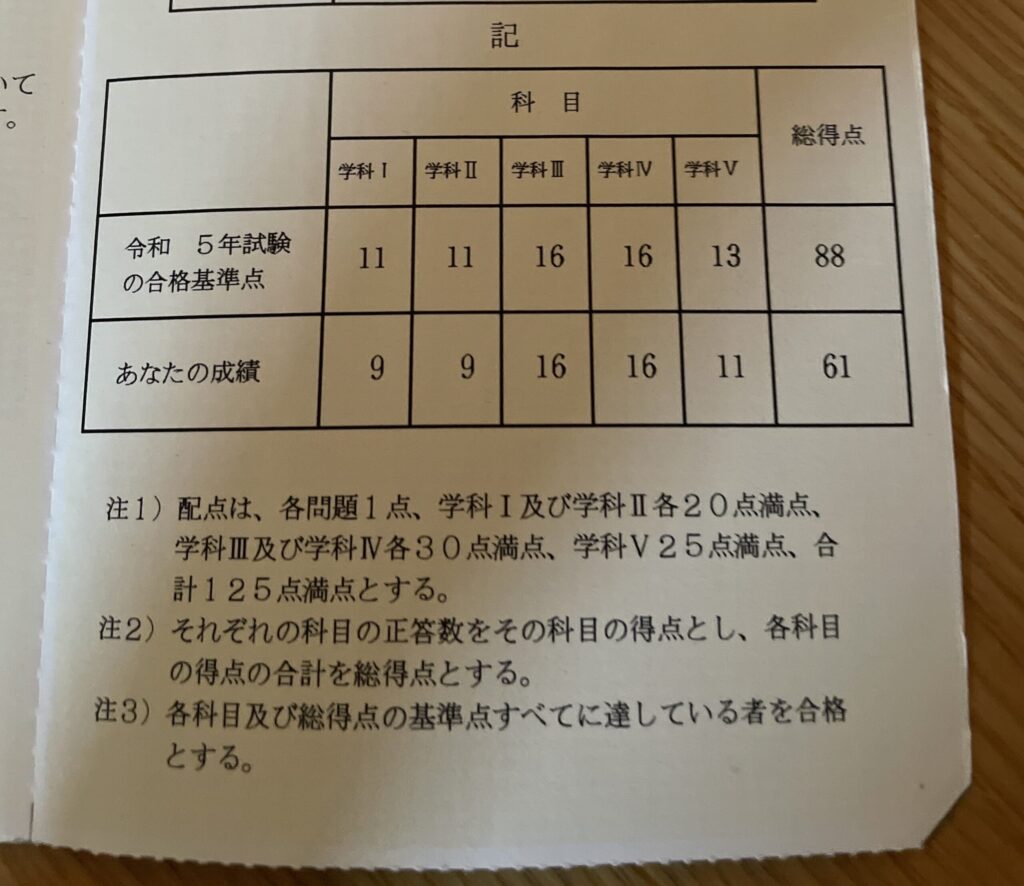

その時の実際の点数はこんな感じです↓

見てもらったらわかるように、合格基準に全然届いてません。

それどころか普通に足切りです。こりゃだめだわ。

落ちた理由:圧倒的に過去問演習が足りなかった

このとき一番の敗因は、圧倒的にアウトプット不足。

講義やテキストばっかり見て「わかったつもり」になって、肝心の過去問を全然解けてなかった。

京大に行った賢い友達の言うことによると、暗記に必要なのは「想起」。

思い出すことによって記憶が定着していきます。

インプットの時間も大事だけど、ある程度インプットしたらその後は、何度もいろんな角度からアウトプットすることが重要だったんです。

ですが、私が落ちた時は、結局過去問も1冊1.5周くらいしかできてなかったと思います。

今考えるとそりゃ落ちるわ…って感じです。

スタディングのスケジュールでいくと、私にとっては少し過去問演習の時間が少ないように感じました。

なので、2度目の挑戦となる今回はスタディングのスケジュール×自分のスケジュールで組み合わせて挑むこととします。

でも逆に「これなら1年ちゃんとやればいける」と確信した

微塵も届かない点数で落ちた私。

ただ、不思議と絶望感はありませんでした。

むしろ、「これだけモチベ低いまま勉強してこの点数なら、1年ちゃんと計画的にやれば絶対受かるな」って思ったんです。

そのときに気づいたのが、

- 短期詰め込みは自分には向いてない

- 繰り返し丁寧にやる必要がある

ってこと。

だから今回、1年かけてじっくり進める計画を立てたんです。

同じ失敗はもう二度としたくないし、焦って詰め込んでまた落ちるのは絶対に嫌だから。

1年かけて合格を目指すスケジュール

私は、1年間じっくり時間をかけて学科試験の合格を目指すプランを立てました。

学科が終わったあとは、その流れで製図を3ヶ月くらい集中してやる感じです。

ただ、ここで一つポイントがあって、学科試験の直前の7月は少し余裕を持たせたいと思ってます。

だから6月までに、基本的な学科対策はすべて終わらせておいて、7月はバッファー月間。ちょっと余裕を持って調整する期間にしていきます。

平日2時間、休日は最大10時間で進める

私の仕事はフルタイムでそれなりに忙しいので、平日は確実に取れるのは2時間が限界。

だから平日はそれ以上増やさないようにしています。

その分、土日でうまく調整していくつもりで、こんな感じで計画しています。

- 7〜9月:平日2時間+土日4時間くらい

- 10〜12月:土日を8時間に拡張

- 1〜3月:土日10時間〜に拡張

- 4〜6月:土日10時間〜を継続

このペースで進めると、1年前の7月から始めて翌年6月までに、1か月分の余裕を残してざっくり940時間くらいの勉強時間を確保できる計算です。

一級建築士はよく「合格には1000時間必要」と言われるので、このスケジュールなら十分射程圏内。

あらかじめ多めに見積もっておけば、「時間が足りなかった!」ってあとで後悔するのも避けられます。

今後、実際にこのスケジュールで勉強が進められているかどうかもあわせて随時記事にしていきますね~

年内の月ごとの具体的な勉強内容

7月:まずは暗記の「種まき」

前回の受験で一番ダメだったのが暗記科目。特に構造と施工の細かい数字がほんとに苦手で。

せっかく覚えてもどんどん抜けていくのを痛感しました。

だから今回は早めから暗記系に触れておこうと思っていて、7月は「1級建築士受験スーパー記憶術」という教材を使って、一通り試験に出る範囲をざっくり頭に入れておくつもりです。

実はこの参考書、1回目の受験直前に買ったんですが

もっと早く買えばよかった~!!!!

と心から思った参考書です。語呂とイラストが豊富でめっちゃ覚えやすい。

だから今回は早めの段階で一周しておくようにします。

私の苦手ジャンルの構造と施工の暗記部分もしっかり載ってたのでここで苦手意識をなくしていきたい。

この段階では完璧に覚える必要はなくて、「あーこれ見たことある」っていう状態にしておくのが目標。

8〜10月:スタディングのスケジュールに乗っかる

\ 2025年度版|スタディングの一級建築士講座リリース予定表(基本講座)/

| 科目 | 回数 | リリース予定日 |

|---|---|---|

| 計画 | 14 | 第8回までリリース済み 第9回からは2025/08中旬から順次リリース |

| 環境・設備 | 13 | 2025/09中旬から順次リリース |

| 構造 | 27 | 2025/10下旬から順次リリース |

| 法規 | 27 | 2025/12中旬から順次リリース |

| 施工 | 21 | 2026/02中旬から順次リリース |

7月下旬になると、スタディングの通信講座が開講するので、それが出たらどんどん進めます。

通信講座のいいところは、自分で細かく計画を立てなくても、配信スケジュールに従って進めれば自然と間に合うようになってるところ。

はじめの時期は計画と環境・設備が順次リリースされるので、それに合わせて勉強していきます。

ただ、その間もスーパー記憶術等使って自分の苦手な部分はコンスタントにふれておくようにします。

スタディングのいいところはスケジュールを組んでくれるところですが、施工などはどうしても後回しになってしまうので、そこは自分で先回りして進めておきます。

そしてもう一つ、構造力学の計算問題は一旦飛ばします。

ここは私の得意ジャンルで前回そこそこ取れたので、あとでまとめて一気に勉強しても間に合う自信があるからです。

お茶島

お茶島構造力学の計算式とかずっと覚えていられる自信ないし。あと、構造力学はほかの科目と結びついてるところが少ないから飛ばしてもそんなに問題ないはず。

過去問演習する直前くらいにガッとやる方が性にあってるってことやね

11月:法令集をゲットしたら即触る

11月には法令集が発売されるので、すぐにチェック。

メルカリで線引き済みのものが安く出てないか探して、見つけたらすぐ買います。

自分で線引きはしない方針。

理由はシンプルで、その時間があったら少しでも多く勉強したいから。

資格学校に行かないぶん、こういうところにはお金を惜しまず使うと決めてます。

法令集が手に入ったら、まだスタディングで法規の講義が始まってなくても、週末に数時間は必ず法規に触れる時間を作る予定です。

前回の受験で「法令集触る時間が全然足りなかった…」と痛感したので、ここは早めから慣れていきます。

バタバタで法令集引く練習して、そのほかの暗記がおろそかになったことで、計画や環境の覚えていた部分もどんどん抜けていってしまったのがつらかった…

12月:構造力学を1周しておく

12月は引き続きスタディングのスケジュール+法規+暗記。

その間もアプリ等使って問題演習を繰り返していきます。

さらに「一級建築士合格 構造力学」の本を使って、構造計算をざっくり1周しておきます。

この本をちゃんと理解して解けるようにしておけば、過去問演習でもとくに困ることなかったのでおすすめです。

年明け以降:過去問演習にシフト

1〜4月:ひたすら過去問

1月からは本格的に過去問演習に入ります。

理想は4〜5周。月に1周ペースで4月までに一気に仕上げます。

前回は圧倒的に過去問を回す回数が足りなかったので、今年は早めからガンガン回していくのが目標。

このあたりからスタディングのスケジュールを追い抜く形になります。

都合のいい関係みたいな言い方やけどほんまにそうやと思う。

合格することが最大目標やからな。スケジュールをしっかり守ってなくても合格すればこっちのもん。

5月:ゴールデンウィークは苦手科目特訓

4月までで何周か過去問をやれば、自分の苦手な分野がだいたい見えてくるはず。

5月のゴールデンウィークはそこを集中的に潰す期間にして、さらに5月でもう1周。

これでうまくいけば5周、ちょっと遅れても3周くらいは回ってる計算です。

6月:総仕上げ

6月はこれまでやってきた中で一番苦手だったところを重点的に復習して、全体の調整していく感じ。

この時点で学科対策は一通り終わっているはずです。

7月はバッファー月間なので、余裕を持って試験に臨めるようにするのが目標です。

そして少しずつ製図の勉強も始めていく予定。

製図について(未定。決まり次第シェアします)

製図はまだ具体的なスケジュールや勉強方法が見えてないので、受かった友達の話を聞いたり、事務所の先輩(資格持ってる人)に相談して決めていこうと思ってます。

その内容もまとまったらまた記事にしてシェアする予定です。

使う教材とその役割

ここでは、私が現在実際に使っている教材をまとめて紹介しておきます。

教材の選び方としては、「自分にとって必要な部分を補えるものを厳選する」という感じです。

一級建築士受験スーパー記憶術(彰国社)

これはさっきも紹介した、暗記系に特化した参考書。

細かい用語や数値のゴチャゴチャしたところを、語呂合わせ+イラストで覚えられるように作られています。

前回の試験直前に買ったんですが、

「もっと早く買っておけばよかった〜!!」と心から思った一冊です。(2回目)

施工や構造の暗記がとにかく苦手な人にはかなり刺さるはず。

今年は早めに一周して、反復できる状態にしておく予定です。

暗記の語呂に下ネタがちょこちょこ出てくるので、そういうの苦手な人は嫌かも。

私はむしろ覚えやすい笑

著者の原口氏がyoutubeで1冊まるまる解説してくれてるのも素敵なところ。

私は通勤中にこのyoutube見まくって暗記しました◎

原口氏と編集さんの下ネタを載せるかどうかの攻防の話がちらっと出てくるのが面白いです。

一級建築士合格 構造力学(オーム社)

構造力学に特化した計算問題集。

構造が苦手な人にはちょっと説明不足かもしれません。全体をサクッとまとめてくれている感じの参考書です。

ある程度理解力に自信がある人はこれ一冊でも十分解けるようになります。

その後は過去問演習で繰り返し解いていけばおのずと完成されていきます。

前回の試験でも、これをやっておいたおかげで構造力学にはそこまで苦労せず対応できました。(暗記が終わってたので点数はとれてないんですがね)

計算系を本格的にやるのは年末〜年始の予定ですが、繰り返し使っていくつもりです。

イラストでわかる建築施工(ナツメ社)

私は現場経験があまりないので、「そもそも部材の名前が分からない」という赤ちゃん状態からスタートしてます。

この本はそういった初心者にもめちゃくちゃ優しい。

図解がとにかく多くて、ビジュアルでイメージしやすいのがポイント。

どのようにして建築ができていくのかの説明もしっかりしていて、現場がどのように進行していくのかをイメージできます。

準備工事から設備工事などまで、工事の工程ごとにまとまっていて流れがわかりやすい。

施工が苦手な方には特におすすめ!

私は補助教材として、スタディングと併用して使うつもりです。

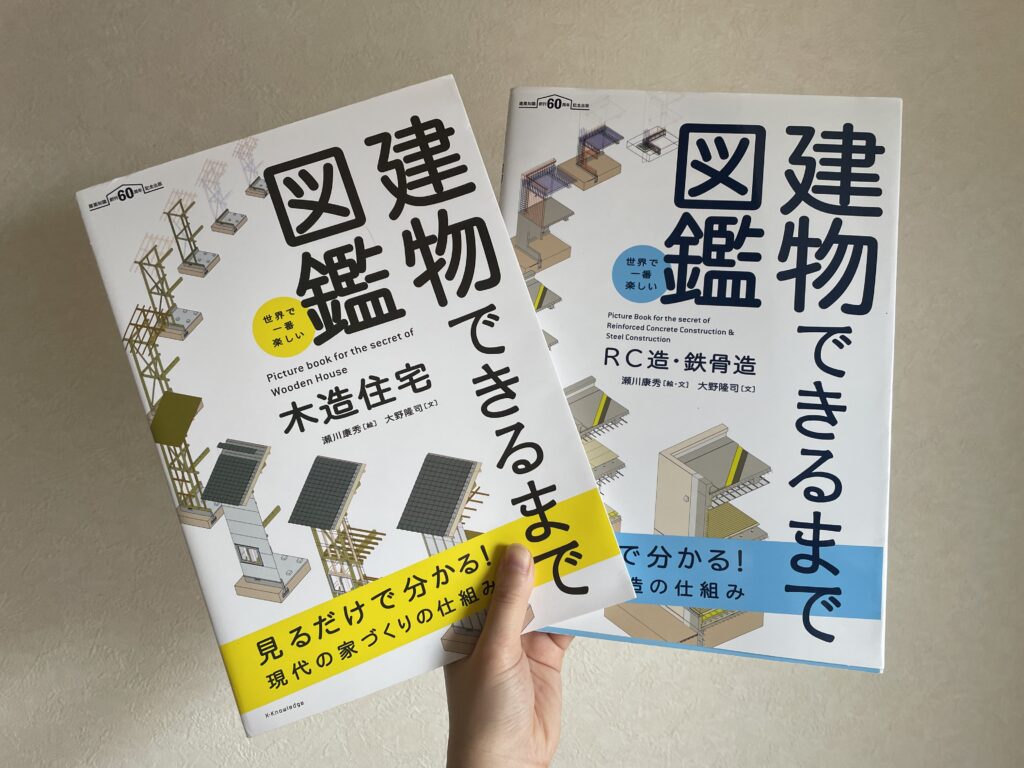

建物できるまで図鑑(エクスナレッジ)

「木造」「RC造・鉄骨造」と建物の構造別に、

どうやって建物が完成するのかが段階ごとに+図解で学べる図鑑です。

施工の方と違って、こっちは各部がどうやって接合されてるのか、壁の中には何が(透湿防水シートや断熱材)がどのような順で重なっているのか、といったことがわかります。

図がとにかくデッケーです。それがとても分かりやすい。

一級建築士の受験用としてだけでなく、建築の仕事に就いたばかりの人や、学生にもおすすめできる内容。

建築初心者にとってめっちゃわかりやすい図解です。

仕事で木造の改修図面を書いてた時に、各部の細かいところがよくわからなかったので、その時これがあったらもっと苦労しなかっただろうなって思います。

ただ、細かいところは記載されてないので、あくまで全体をざっくり理解するという目的にはぴったりだと思います◎

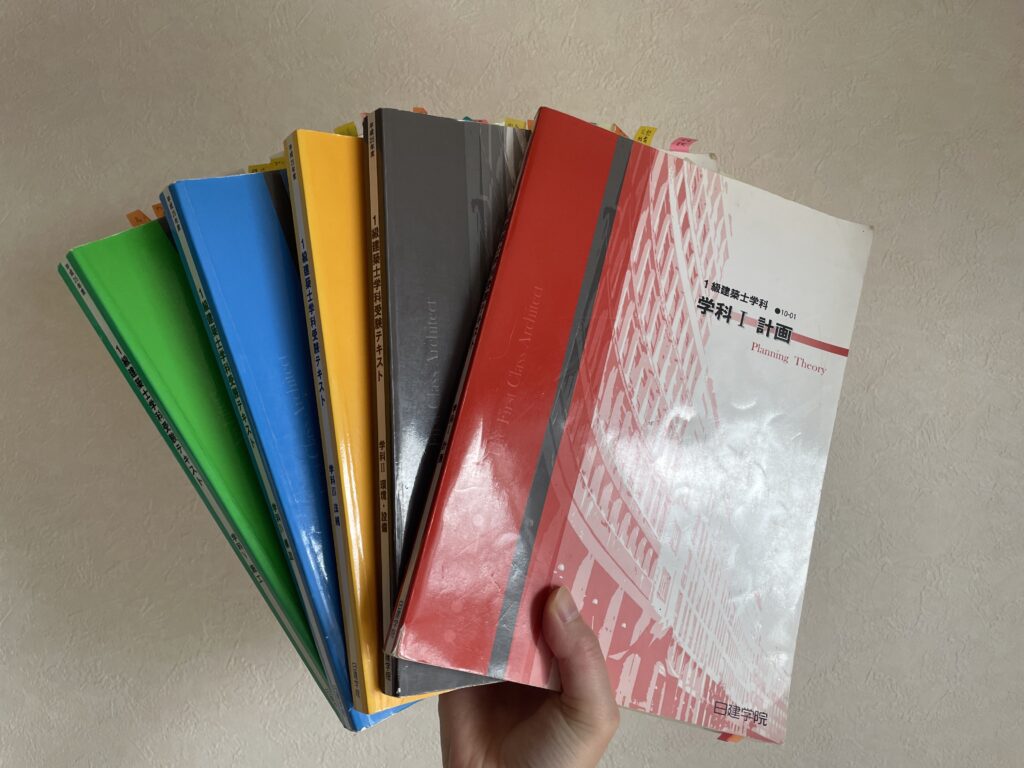

おさがりの資格学校テキスト(日建学院・2013年版)

事務所のボスからおさがりでもらった年代もの。

内容がだいぶ古いので、細かい数値など法改正で変更された部分では使えないかもしれませんが

用語の解説や「なぜそうなるのか?」の理解などでは今でも十分使えると感じてます。

網羅性が高く、辞書的に調べるのにはちょうどいい。

一級建築士のテキストとして、やっぱり資格学校の教材はよくできてるな〜と思います。

周りに持っている人がいたら古いものでもいいのでもらっておくといいかもしれません。

メルカリとかでも毎年たくさん出品されてるので、そういうので買うのでもOK。でも、スタディングで基本足りるので、なくても大丈夫と思う。

完全独学でやろうとする人は、勉強全体のガイドとしてどこかしらの資格学校の参考書があるといいかも。

一級建築士受験対策(スマホアプリ)

スキマ時間に使える無料の学習アプリ。

○×問題や過去問形式でサクサク解けるので、アウトプット用として活用しています。

このアプリの良いところは

- 間違えた問題だけを抽出して復習できる

- 解説がその場で読めるのでテンポが良い

- 機能がシンプルで必要なことだけに絞られてる

といった点。気軽に取り組めるので、通勤時間やお昼休憩にぴったりです。

ただし、問題の質や復習機能の面では、スタディングの中にあるアプリ問題集の「スマート問題集」の方が

- 解説内容の濃さ

- 忘却曲線に合わせた問題の復習管理

- AIによる復習モードの最適化

といった点で軍配が上がります。

そのため、スタディングの問題集がリリースされ次第、徐々にそちらに移行していく予定です。

とはいえ、スタディングの構造や施工の問題は後半に配信されることが多く、それを待っていては私の苦手分野の施工と構造の暗記が定着しにくい。

そのギャップを埋めるために、このアプリを早めの段階で活用することにしました。

私は以前にダウンロードしていたので無料ですが、現在は一部有料になってるみたいです。

ですが、隙間時間に手軽にアウトプットできて、操作もしやすいこちらのアプリは購入したとしても絶対に損ないと思います。

ここから飛べるようにURL貼っときますね~

まとめ:自分のペースで、じっくり積み上げればいい

一級建築士の勉強って専門的で難しいし、一筋縄ではいかない。

大切なのは、無理なく続けられるやり方を自分なりに見つけることなはず。

焦らず、止まらず、自分のペースで積み上げていけば、社会人でも十分合格できることを私が証明します。

一年後、受かった報告できるようにがんばるぞ~!!!

「短期で詰め込むのは無理だから、コツコツ勉強して一級建築士を取りたい」

そんな人にとって、この記事が少しでも参考になればうれしいです!

コメント